みなさん、こんには!ドイツ在住7年になりました、Mizuki です。

突然ですが、皆さんはご存じでしょうか?

日本人が「普通のこと」と思っている行為の中には、実はドイツでは法律で禁止されているものもあるんです。

当記事では、ドイツで絶対にしてはいけない5つの間違いを紹介します。

中には違法になりかねないタブー行為もあるので、ドイツ在住者だけでなくドイツに観光で訪れる人にも参考にしていただきたい内容となっています。

この記事内の内容はYouTubeの動画でも紹介しています👇

ドイツ語で話していますが、動画内に日本語の字幕もあります。

画像や動画でより分かりやすく説明しているので、よければチャンネル登録とライク、役に立ったなと思ったらハイプも押していただけると大変嬉しいです。

それでは、「日本人がドイツでうっかりやってしまう5つの間違い」を見ていきましょう!

目次

日本では、例えば証拠として残したり後で思い出すために、会話や状況を録音・録画することが珍しくありません。

その中には、万が一に備えて相手に気づかれないように会話を録音する人もいます(盗撮・盗聴)。

また、日本では防犯カメラが非常に普及しています。

お店や住宅街、商店街や公共の場など、あらゆる場所に設置されています。

個人宅に防犯カメラをつける人も多く、ドイツよりもずっと一般的です。これらは泥棒や他の犯罪を防ぐためです。

さらに日本では、車内の前後「ドライブレコーダー」を搭載するのが一般的で、事故や危険な状況を記録する安全対策が一般的です。

このように、日本は個人間でも録音・録画は頻繁にされており、気づかないうちに撮影されていることも多いのです。

しかし、多くの人は「監視されている」とは感じていないように思います。

むしろ公共の場にある防犯カメラ等は「万が一の時に役立つ」という安心感に繋がります。犯人を特定したりもできますしね。

実際、日本は国際的に見ても犯罪発生率が非常に低い国であり、防犯カメラが犯罪抑止に一役買っている可能性もあると思います。

ただし、日本にも著作権を守る法律があります。

動画や写真撮影は法律で決められた範囲内のみ可能です。博物館や店舗、特定の建物では撮影や録音が禁止されている場合もあります。

このように悪意のある盗撮・盗聴は別として、防犯カメラの設置の許可云々や個人的な撮影に関してはドイツに比べると「緩い」というか、国民の個人間における「法律」に対する意識がドイツ人に比べると低いです。

そのためドイツでは日本とは全く状況が異なってきます。

ドイツでは、相手に無断で録音・録画することは法律で厳しく禁止されています。

録音や撮影をする場合は、必ず当事者全員の明確な同意が必要です。同意がなければ「人格権の侵害」となり、犯罪にあたります。

例えば、自宅や公共施設に監視・防犯カメラを設置したい場合は、必ず分かりやすく表示(看板やステッカーなど)をしなければなりません。そうでない限り、そのエリアを撮影することは認められません。

そして本当に大切なことは、事故現場を写真や動画を撮ってはいけないという点です。

たとえ「興味本位」であっても禁止されており、人間の尊厳を侵害する行為として犯罪になります。

公共の場における監視カメラについても、ドイツでは日本ほど多くはありません。

駅など一部の場所にはよく設置されていますが、住宅地ではあまり見かけません。

個人が防犯カメラを設置するのは、空き巣被害が多い地域や裕福で特に防犯意識の高い家に限られることが多いです。

そのため、ドイツではこのように言われています。

ドイツの防犯カメラは、「窓やバルコニーから近所を観察しているおばあさん」です。

個人の録音・録画の話に戻りますが、

特に日本から来たての人は「普通のこと」と思って、つい無断で録音・録画してしまうことがあります。

例えば、

- 大学や語学学校の授業を、復習のために録音する

- ドイツ語の電話がよく理解できないので、後で確認するために録音する

- パートナーとの争いやDVの証拠を、スマホでこっそり残そうとする

これらの行為は日本人にとって結構理解できる行為だと思います。

とはいえ、日本では全てが許されているという訳ではありませんよ。

しかしドイツの法律は非常に厳しいため、同意なしの録音・録画はすべて違法です。たとえ「証拠のため」であっても許されません。

違反すると、証拠にならないだけでなく、逆に自分が訴えられてしまう可能性すらあります。

だからこそ日本とドイツの違いを理解し、このような行為に関しては特に注意と配慮が必要なのです。

日本では駐車が厳しく規制されており、多くの人は有料駐車場を利用していますね。路上駐車は原則として禁止されていますし。

そのため、日本人は「駐車券(Parkschein)やパーキングディスク(Parkscheibe)を車に置く」習慣や、駐車規制の標識を常に気にする習慣があまりありません。

特にドイツに来たばかりの人にとっては、見落としやすいポイントです。

しかしドイツでは駐車に関するルールはとても重要で、違反するとすぐに罰金や違反点数、さらにはレッカー移動の対象になることもあります。

多くの都市では公営の駐車場を利用する際に駐車券を購入し、車の中に見えるように置く必要があります。

一見「無料駐車場」に見えても、近くに小さな標識や駐車券発行機がある場合が多いので注意が必要です。

このような駐車券の自動販売機では、あらかじめ駐車時間を選んで料金を支払い、そのチケットを車内に掲示します。

正直なところ、これは少し不便に感じることもあります。というのも、駐車時間を正確に予想できない場合が多いからです。

時間を短く買ってしまって超過すれば罰金になり、逆に長く買いすぎれば無駄に感じます。日本に多い「出庫時に精算する」方式の方が利用者にとって便利だと感じる人は多いでしょう。

ただ、金額は安めです。駐車場にもよると思いますが、1時間あたり50セント(約80円くらい)程です。

もちろん、ドイツにも日本と同じように「入庫時にチケットを取り、出庫時に精算する」タイプの駐車場もあります。

最近ではナンバープレートをカメラで読み取り、出庫時にナンバーを入力して料金を払うタイプも増えてきています。

個人的には、この方式が一番便利だと感じます。アプリで後払いも可能だし!

そしてドイツでは「青いパーキングディスク(Parkscheibe)」もよく使われます。

日本ではこの仕組みは珍しく、ほとんどの日本人にとって初めて目にするものだと思います。

ドイツのドライバーはほぼ全員が車に一枚持っており、駐車する際に利用します。

このパーキングディスクは、例えば標識に「パーキングディスクを使用して3時間まで無料」と書かれている場合などに使います。

到着時間をディスクに合わせて車内に置き、監視員が後で確認します。規定時間を過ぎていれば、ここでも罰金になります。

この監視員はだいたい治安局(Ordnungsamt)が行っており、毎日絶対チェックしてるという訳ではありません。

そのため運がよければ違反をしていても免れるかもしれませんが、たまたまチェックが入り駐車違反をしていたら罰金対象です。

あとドイツには無料の駐車スペースもありますが、必ず標識を確認しなければなりません。曜日や時間帯によって無料かどうかが変わることもあります。

住宅街では路上駐車もよく見られ、狭い道路でも車が並んでいることがあります。

個人的な感想ですが、路上駐車は駐車する側にとっては便利ですが、通行する側にとっては少し邪魔に感じることもあります。そのため、ドイツで運転する際は、日本よりも車とのサイドの距離に気を配ることが多いように感じます。

これは駐車車両の存在だけでなく、日本とはハンドルや走行車線が逆であることも影響していると思います。

さらにドイツでは前向き駐車や縦列駐車をすることが多く、日本のように後ろ向き駐車が一般的な人にとっては、最初は少し戸惑うかもしれません。

日本では公共の場、例えば電車の中などで静かにすることがマナーとされています。

しかし日曜日でも、特別な制限なく普段通りの生活を送ることができますよね。

一方、ドイツでは日曜日や祝日が「Ruhetag(安息日・休養日)」と呼ばれ、法律で「静けさ」と「休養」に配慮することが義務付けられています。

これらの日には「騒音、工事作業、大音量の音楽、エンジンを使う庭作業」などが禁止されています。

さらに多くの店「スーパーマーケット、ホームセンター、美容室」なども休業するため、日本人にとっては最初かなり不便に感じるかもしれません。

さらにドイツには「Ruhezeit(静かな時間)」と呼ばれる決まった時間帯もあります。

法律で定められている場合もあれば、アパートのハウスルールや賃貸契約書に記載されている場合もあります。

典型的なのは、昼休みの13時~15時、そして夜の22時~翌朝6時(または7時)です。

この時間帯や「Ruhetag」には、できる限り音を立てないようにしなければなりません。

例えば、掃除機をかける、芝刈りをする、庭で車を洗う、釘を打つ・穴を開ける、大音量のパーティー、洗濯機や大きな家電を稼働させるといった行為は避けるべきです。

特に夜はルールが厳格に守られています。

もし大きなパーティーをしたい場合は、事前に近所へ知らせるのがマナーです。そうでなければ、すぐに警察を呼ばれてしまうこともあります。

騒音トラブルは近隣関係のもめ事につながりやすく、特にアパートや集合住宅では深刻です。

最悪の場合、警察沙汰になったり罰金や賃貸契約の解約につながることもあるため、注意が必要です。

もちろん日本にも暗黙の「夜は静かに」というルールがあり、遅くとも22時以降は静かにすることが一般的ですね。住宅密集地やアパートでは壁が薄いため、日本は昼間でも音には気をつけなければなりません。

ただし日本の都市部、例えば大阪や東京の公共空間は例外です。

音楽、アナウンス、宣伝の呼び込みなどが日常的に流れています。スーパーでも音楽がかかっており、テレビ番組でもBGMや効果音が多用されます。

そのため日本人は、近所や公共の場では気を使いますが、小さな生活音や宣伝の音楽は「普通のこと」として受け入れているように感じます。

一方、ドイツでは日曜日や祝日がとても静かに感じられます。

スーパーも閉まっているため、街全体が落ち着いています。

テレビも静かな印象で、トーク番組は多いですが、日本のように派手な音楽や効果音は少なめです。

そのため私自身もドイツ語の動画を作る時にはほとんどBGMを使いません。

日本のYouTubeは音楽や効果音がとても強調されていて、ドイツのものに慣れてくるとBGMが大きすぎて集中できなくなる現象が起こります。

もう一つの興味深い違いがあるのですが、それは「体から出す音」です。

日本では人前で大きな音を立てて鼻をかむのは失礼とされ、むしろ静かにすする方が一般的です。

ところがドイツでは逆で、「鼻をすする音」は嫌がられ、ティッシュでしっかりかむ方が礼儀正しいとされています。

こうした日常の小さな習慣の違いは、とても興味深いものです。

ただ私がドイツで暮らしていて少し不思議もしくは矛盾に思うのは、ドイツは騒音にはとても厳しいのに、電車内では会話がかなり賑やかだったり、サッカーファンが乗り込むと騒がしく、時にはマナーが悪いことさえあることです。

さらに「父の日」には、大音量の音楽とビールを持ったグループが通りを練り歩きます。こうした矛盾は、時に理解しにくいと感じることがあります。

ドイツに来て私が最も驚いたことの一つは、「右手を挙げる」という行為が場合によっては犯罪になり得るという点です。

歴史に関心のある方ならご存じかもしれませんが、肩より高く右腕をまっすぐに伸ばす仕草は、いわゆる「ヒトラー敬礼(Hitlergruß)」として知られています。

このジェスチャーはナチス時代の象徴的な行為であり、現在のドイツでは法律で禁止されています。

そのためドイツの学校で挙手をする時や、レストランやタクシーで店員や運転手を呼ぶ時には、手を軽く挙げ、指を伸ばして示すのが一般的です。腕をまっすぐに伸ばすことはしません。

日本では学校で挙手する時や店員・タクシーを呼ぶ時に、右手でも左手でも自然に挙げるのが普通です。

そのため、日本から来た人は特にこの点を意識し、注意する必要があります。

また、ハーケンクロイツ(鉤十字)、SSのルーン文字、「88」という数字、あるいはナチスに関わるスローガンなどの使用にも細心の注意が必要です。

これらはドイツ刑法によって禁止されており、反憲法的あるいは宣伝的な文脈で使用すると処罰の対象になります。

例えば自動車のナンバープレートでも、ナチスを連想させる文字や数字の組み合わせは登録が認められていません。

そのためドイツを訪れる際には、こうしたジェスチャーや記号の扱いに細心の注意を払う必要があります。「知らなかった」では法的に免責されません。

右腕を挙げる動作は、観光客であってもタブーとされています。

しかしこの動作が犯罪とされるのは、それが明確にナチス的な意味を持つと解釈される場合に限られます。

多くの日本人が驚くのは、ドイツの駅には改札がないことです。そのため、初めてドイツに来た人はこんな体験をするかもしれません。

「よし、電車に乗ろう!でも…改札はどこ?」

「えっ?もうホームに来ちゃった!」

「切符はどこで買えばいいんだろう?」

「なるほど、これが券売機か!」

「わっ、電車が来た!乗らなきゃ!」

車掌さんが来た…

「切符を拝見します。…この切符は打刻されてませんよ。身分証をお願いします。罰金になります。」

「えっ!?切符を買っただけじゃダメなの!?」

こんな誤解が本当に起こり得るのです。

説明すると:

日本では、地方や小さな駅を除けば、ほとんどの駅に改札があります。

ところがドイツには駅に改札がありません。切符はホームの券売機、サービスカウンター、あるいはアプリで購入します。

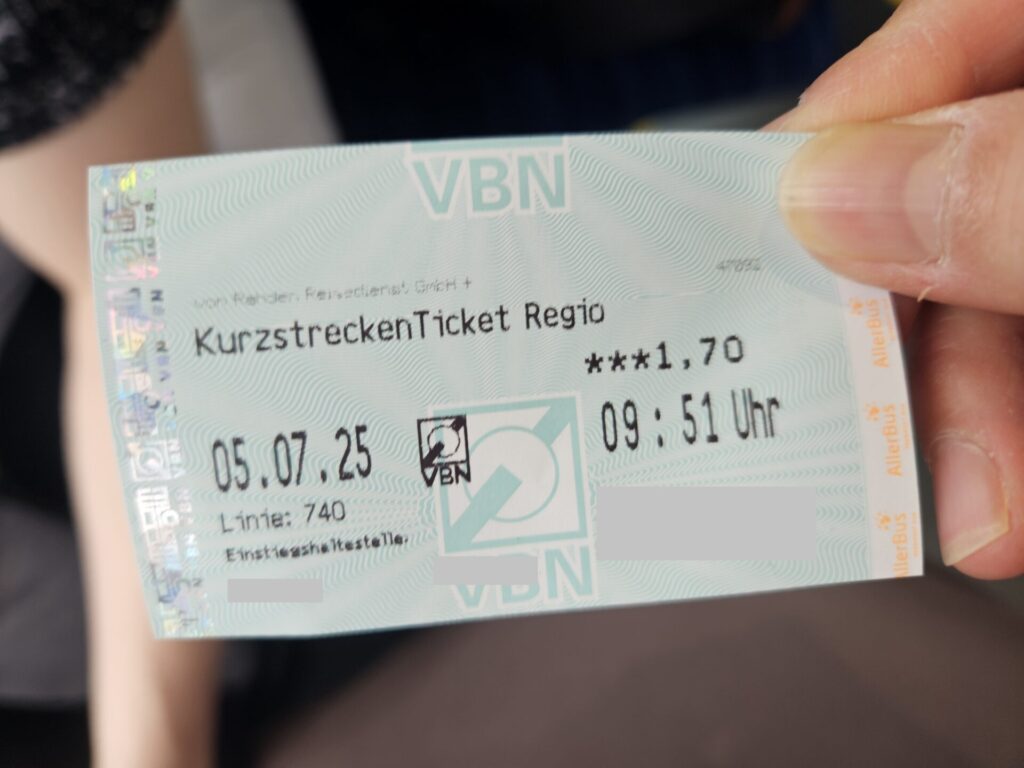

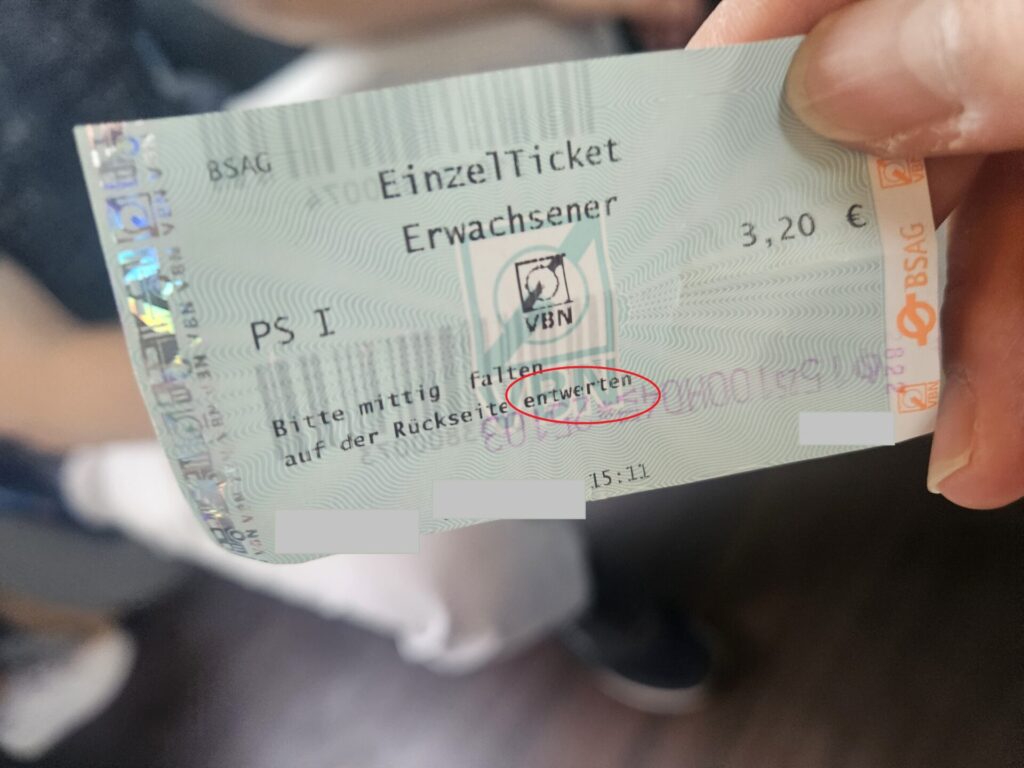

アプリを使わない場合、たとえば地域鉄道ではホームの券売機で切符を買うのが一般的です。ただし注意が必要です。切符を買っただけでは有効になりません!

切符に「Entwerten(打刻)」と書かれている場合は、乗車前にホームにある小さな打刻機でスタンプを押さなければならないのです。スタンプを押して初めて有効な切符になります。

バスや路面電車では、乗車時に切符を打刻します。

車内の券売機で切符を買った場合には、すでに打刻済みになっていることもあります。その場合は追加の操作は不要です。

さらに、ドイツの高速列車ICEなどには一等車と二等車があります。

通常の切符は二等車用ですが、空いている場合に限り追加料金を払えば一等車の静かな車両に座ることも可能です。

ただし、二等車の切符で勝手に一等車に座ることはできません。不正乗車と見なされ、罰金を取られるリスクがあります。

国が違えばルールや法律も違います。知らなかったことが高くつく場合もあります。

だからこそ観光客にとっても、旅行前にしっかり情報を調べることが大切です。

皆さんは、ドイツや日本で失敗した経験がありますか?もしあれば、ぜひコメントで教えてください。

以上、「日本人がドイツで気をつけるべき5つの間違い」をシェアしました。

日本では一見当たり前にやっていた行為が、ドイツでは違反であることもあります。まさに、「所変われば!」ですね。

海外に行ってまで違反しないようにするためにも、事前の情報収集は大切だと思います。

今後もドイツ在住者として、このような役に立つ情報をたくさんシェアしていけたらと思っています🎵

また、日本語字幕の付けたドイツ語でのYouTubeチャンネルも運営しています。

YouTubeの翻訳機能を使えば正しいドイツ語も表示できるようになっていますので、ドイツ語を勉強している方にも少し参考にしていただけたら嬉しいです。

ぜひチャンネル登録とライク、動画視聴、よければコメントもよろしくお願いします!

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました!

Life of Mizuki

Life of Mizuki